不動産鑑定士 五島 輝美

不動産鑑定士と法律家(裁判官・弁護士)等の職業的専門家に向けて、継続地代評価に関する難しい話を試みる。

Ⅰ 民事裁判の原則から相当賃料を考える

①民事裁判の原則

「訴えによって持ち出された権利(訴訟物)について、その権利発生を認めている規定の要件事実にあたる具体的事実(主要事実)の全ての存在が確定できる場合には、裁判所は請求を認容して原告勝訴の決定をする。これに対して主要事実の存在が一つでも確定できないときは、裁判所は請求棄却の判決をし被告の勝訴となる」(中野貞一郎著・「民事裁判入門」より)

従って賃料増減請求の当否を裁判所に成り代わって専門家(弁護士・鑑定士)が行うという思い上がった主張は、民事裁判の原則より意味をなさない。もちろん「請求の当否」について、鑑定士が意見を述べる事ができるのは言うまでもない。

増減請求権を認容するか否かは賃料訴訟の結論であり、相当賃料はその定量化に他ならない。

②相当賃料と継続賃料の定義

まず相当賃料と継続賃料を峻別する定義からスタートしてみよう。

| 相当賃料: | 「鑑定人等が査定した継続賃料に裁判所が法的判断を加えることによって、相当賃料となる」との見解が一般的であり、最終的には裁判所の職責である。かつては公的(裁判所)鑑定に際して、鑑定事項に相当賃料の査定と明記されていたこともあったが、今は影を潜めている。 |

| 継続賃料: | 継続中の賃貸借契約等において、現行賃料を改定する場合の適正賃料であり、鑑定評価基準に準拠して鑑定士が査定する。 |

要説「不動産鑑定評価基準と価格等調査ガイドライン(以降は要説・基準とガイドラインという)」の242ページ 4.継続賃料を求める場合の解説文には、「継続賃料の鑑定評価が依頼される場合は、賃料増減請求に係る場合だけではなく、当事者間の賃料改定協議の参考資料や事前に適正な賃料改定額を把握したい場合などが考えられるが、このような場合においても、双方に合意を得ることができなければ最終的に司法の場に委ねられることとなるので、いずれにしても、継続賃料の鑑定評価は判例における相当賃料の考え方を前提に評価する必要がある。」との記載がある。

また鑑定士協会連合会のS氏の研修(以降はS研修という)継続賃料に係る平成26年基準改正の経緯等では、相当賃料と継続賃料の関係について次のように説明している。「継続賃料と相当賃料との関係に混乱がみられるため、両者の関係の整理、継続賃料評価に関する留意事項について整理する必要があった」との前提に、相当賃料の定義として「借地借家法11条又は32条に基づき規定された諸要因、その他の事情(最高裁判例の判断枠組み)を考慮した適正な賃料をいうものと解されている」と記述。次に基準改正の趣旨として「不動産鑑定士の責務、訴訟以外での相当賃料の判断の必要性、客観的な継続賃料の概念の不明確さ、裁判所における鑑定評価の役割等から、継続賃料=相当賃料と同義として整理(→相当賃料≠継続賃料のダブルスタンダードでは社会的混乱を招く) 法曹実務家の批判等を考慮し、継続賃料概念を明確化し、継続賃料評価の一般的留意事項を整理し、評価過程の可視化、評価内容の透明性に配慮したもの」と無内容で低レベルの解説がヒートアップして続く。相当賃料と継続賃料は同義(全く異質の概念を同義とする言語力のなさが露呈している)とヒステリックに叫んだものと考えられるが、ここはクールに「公的(裁判所)鑑定及び私的(当事者)鑑定では、裁判官が証拠として採用可能なように、相当賃料を視野に入れた継続賃料評価を心懸けるべし」と表現する程度に留めるべきであったと思う。

なお民事裁判の原則により、相当賃料は当事者の主張範囲で決定されるが、継続賃料にはこの縛りがないという両賃料の差異を鑑定士は承知しておく必要があり、両賃料を峻別することにより公的鑑定と私的鑑定における継続賃料評価のスタンスを異にすることが可能となる。

Ⅱ 継続地代の基礎認識

継続地代に軸足を置いて、イメージ化を進める。継続地代と継続家賃との差異については、別の論考に委ねる。

①新規地代と継続地代

新規地代には先行する地代がないが、継続地代には先行する地代がある。即ち一度合意された地代がその後の経済的事象等の変動により、そのまま地代額を維持することの相当性が問われる状況に至ったときに、継続地代は初めて問題となる。

世間にはバラバラな地代があるが、地代額をめぐって争いが生じていない限り、その地代は契約当事者間のバランスを保持している。従って契約背景の洞察なしに、現行地代は経済的無知に起因するものである等と居丈高に叫ぶ専門家と称する族により、無用の混乱を引き起こすケースが多々あることは困ったことであり、正しい継続地代査定を目論む鑑定への強引な誘因は慎むべきである。

②広義の経済価値と時間概念の認識

・広義の経済価値:「人間の営為は全て経済的価値を求める行為である」と規定する経済人類学的視点に立てば、狭義の経済価値概念で把握できない価値(事象)が継続地代の決定要因になっていることも意識する必要がある。契約当事者間の人間関係(例えば、姻戚関係・雇用関係・金の貸し借り等)が現行地代に反映していることがあるとすると、そういう関数を含めて改定地代額を考察していくことが必要となる。

・時間概念の把握:例えば長期間にわたって地代を放置してきた地主が、訴訟等により一発で経済的地代水準への回復を試みようとする。こんなことが簡単にできるわけがない。長い間、貸地経営をサボっていた地主が低廉な地代を経済的水準の地代に回復するには、放置してきた期間に相応する時間が必要となる。継続地代は賃貸借関係の長い時間軸の中で形成されるものという側面も無視できない。

③継続地代評価の原則

S研修には継続地代評価の実務をイメージさせる記述がないので、ここで継続地代評価を一言で総括してみよう。

「地代決定の背景となっていた経済的・社会的情勢が変動(事情変更の原則)し、現行の地代を維持することが不相当(現行地代で当事者間を拘束することが衡平の原則に反する)であるときに行われる地代改定は、賃貸借当事者間の衡平の見地からの相当性の回復が目的である。従って継続地代評価は直近合意地代を尊重したうえで、その後の経済的事象等の変動を踏まえて、新しい社会経済環境に適合した地代にアプローチすることにより、永年続いた賃貸借当事者間の信頼関係が維持されるような利益衡量を行なうことを最終目的とする地代解釈(説明)作業である。」と要約することができる。

Ⅲ「継続賃料は、契約当事者間の公平を考慮すると、原則、現行賃料と正常賃料の間で決定されること」に関する論考

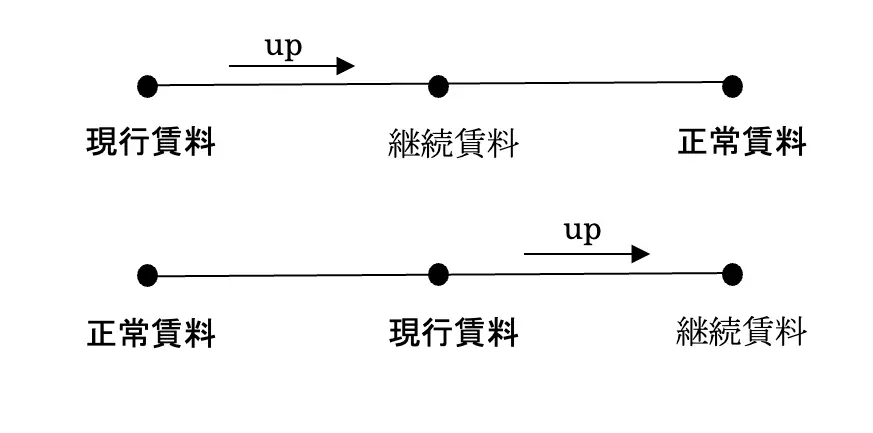

①賃料増額請求

公的(裁判所)鑑定と私的(当事者)鑑定を想定し、経済的事象等は賃料アップに作用している場合、経済的事象等は賃料ダウンに作用している場合の2ケースについてシミュレーションしてみよう

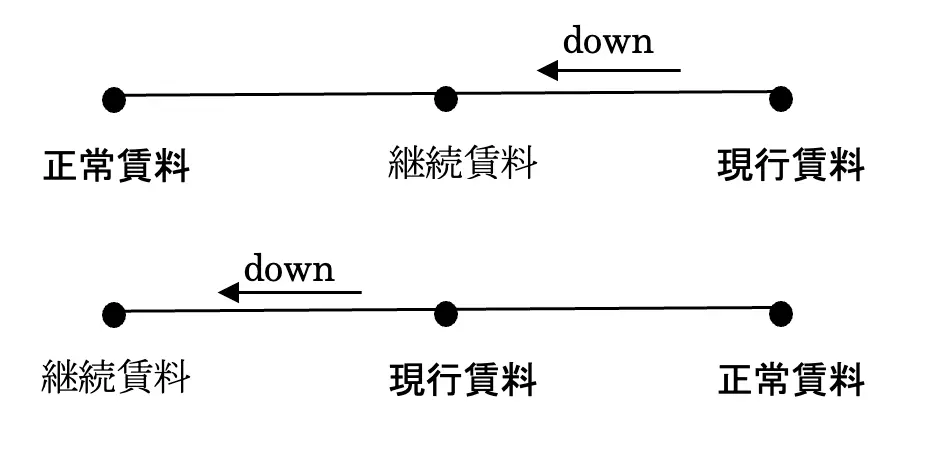

②賃料減額請求

公的鑑定と私的鑑定を想定し、経済的事象等は賃料ダウンに作用している場合、経済的事象等は賃料アップに作用している場合の2ケースについてシミュレーションしてみよう

S研修の 10継続賃料にかかる鑑定評価手法には、「継続賃料評価は、直近合意時点における現行賃料と価格時点における正常賃料との間に発生している差額を考慮することから、継続賃料は、基本的には現行賃料と価格時点における正常賃料との間で決定される」との寝言が書かれているが、継続賃料評価のイメージ化により木端微塵に粉砕することができる。言語力と論理力は皆無な人による文章であるが、普通の日本語に書き直すと以下の文章となるが、未だ継続賃料評価のイメージ化には程遠い。

「継続賃料評価は、価格時点における現行賃料と正常賃料との間に発生している差額を考慮することから、継続賃料は、基本的には現行賃料と正常賃料との間で決定される」

要説・基準とガイドラインの244ページには、少しマシな「継続賃料は、契約当事者間の公平を考慮すると、原則、現行賃料と正常賃料との間で決定されること」と記載されているが、継続賃料が現行賃料と正常賃料との間で決定できないケースを具体的に検討せずに、原則という一語で処理している。

Ⅳ 事情変更と現行賃料が著しく高位もしくは低位にある場合の継続賃料評価

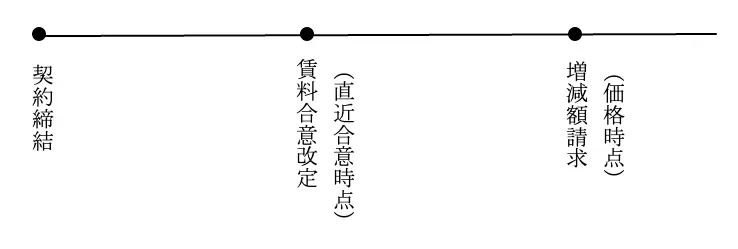

①概念の整理

・現行賃料:直近合意賃料を価格時点まで拘束した場合の賃料概念

・事情変更:訴訟実務では「事情変更が生じている場合」イコール「直近合意賃料が不相当となった場合」と捉えている。すなわち事情変更とは、直近合意時点から価格時点間の経済的事由や諸般の事情の単なる変動を示すものではないとされている。従って評価実務においては、一般的な経済的事象等の変動は事情変更に係る要因の変動というタームを使用することが「相当性の判断」との関係でベターである。

②モデルケース

③増額請求事件の公的(裁判所)鑑定

・直近合意時点~価格時点間の事情変更に係る要因(経済的事由・契約事由等)はプラス方向に作用、現行賃料は比隣の賃料に比して著しく高位であるケース:

事情変更に係る要因の変化は認められるが、現行賃料は不相当とは言えないとし、据置の継続賃料を査定する場合もある。このケースが法律概念でいう「事情変更なし」に該当する。

・直近合意時点~価格時点間の事情変更に係る要因(経済的事由・契約事由等)はマイナス方向に作用、現行賃料は比隣の賃料に比して著しく低廉であるケース:

諸般の事情を考量して、例外的に増額改定の継続賃料を査定する場合もある。

④減額請求事件の公的鑑定

・直近合意時点~価格時点間の事情変更に係る要因(経済的事由・契約事由等)はマイナス方向に作用、現行賃料は比隣の賃料に比して著しく低廉であるケース:

事情変更に係る要因の変化は認められるが、現行賃料は不相当とは言えないとし、据置の継続賃料を査定する場合もある。このケースも法律概念でいう「事情変更なし」に該当する。

・直近合意時点~価格時点間の事情変更に係る要因(経済的事由・契約事由等)はプラス方向に作用、現行賃料は比隣の賃料に比して著しく高位であるケース:

諸般の事情を考量して、例外的に据置の継続賃料を査定する場合もある。

⑤増額請求事件の私的(当事者)鑑定

・直近合意時点~価格時点間の事情変更に係る要因(経済的事由・契約事由等)はプラス方向に作用、現行賃料は比隣の賃料に比して著しく高位であるケース:

契約の拘束性(※)を強調して、許容範囲内の増額改定の継続賃料を査定する(これが弁論としての私的鑑定のあり方)。

・直近合意時点~価格時点間の事情変更に係る要因(経済的事由・契約事由等)はマイナス方向に作用、現行賃料は比隣の賃料に比して著しく低廉であるケース:

諸般の事情を考量して、増額改定の継続賃料を査定する。

⑥減額請求事件の私的鑑定

・直近合意時点~価格時点間の事情変更に係る要因(経済的事由・契約事由等)はマイナス方向に作用、現行賃料は比隣の賃料に比して著しく低廉であるケース:

契約の拘束性(※)を強調して、許容範囲内の減額改定の継続賃料を査定する。

・直近合意時点~価格時点間の事情変更に係る要因(経済的事由・契約事由等)はプラス方向に作用、現行賃料は比隣の賃料に比して著しく高位であるケース:

諸般の事情を考量して、減額改定の継続賃料を査定する。

※S研修5-2.契約の拘束力には下記の文章が記載されている。

「また、当初賃料額は賃料相場とは無関係に当事者が自由に定めることができるものであって、借地借家法が介入すべきものではないと考えられる。」(松並重最高裁判所調査官「最高裁判例平成15年10月21日判例解説」法曹時報58巻4号212頁)

この文章を事情変更がなければ借地借家法の介入なしと解釈する向きもあるが誤りであり、契約締結時や賃料改定時にどのような賃料設定がされようが、法はこれを干渉することができないという当たり前の事実を記載した文章と読むのが通念である。

⑦公的(裁判所)鑑定の留意点

現行賃料が著しく高位もしくは低位にある場合の公的鑑定のスタンスについて③④で論述したが、留意点について追記しておく。

第一に現行賃料が著しく高位もしくは低位(すなわち正常賃料からの乖離の程度)の具体的判断基準についてである。賃貸借当事者間の利益衡量の観点から、弾力的に解釈することが必要となり、定量的に判断基準(例えば30%以上乖離したら、著しい領域とする)を定めることは難しい。

第二は当該訴訟(例えば増額請求事件)に対して、反訴請求がなされているか否かである。反訴請求の有無により、継続賃料評価のスタンスは③④とは異なるかたちをとる場合も有り得る。